|

|

I quattro libri vincitori del Premio “NotaD’Autore” sono: “Scusate il disordine”, primo classificato; “Non odiare me”, secondo classificato ex aequo con “Racconti di periferia”; “La versione di C.”, terzo classificato.

I quattro libri vincitori del Premio “NotaD’Autore” sono: “Scusate il disordine”, primo classificato; “Non odiare me”, secondo classificato ex aequo con “Racconti di periferia”; “La versione di C.”, terzo classificato.

Nell’ottica del Premio “NotaD’Autore 2016” le canzoni sono bellissime storie brevi, pertanto, si passa ad esaminare brevemente i testi vincitori che, per analogia è possibile definire ‘canzoni lunghe’. Lunghe un romanzo.

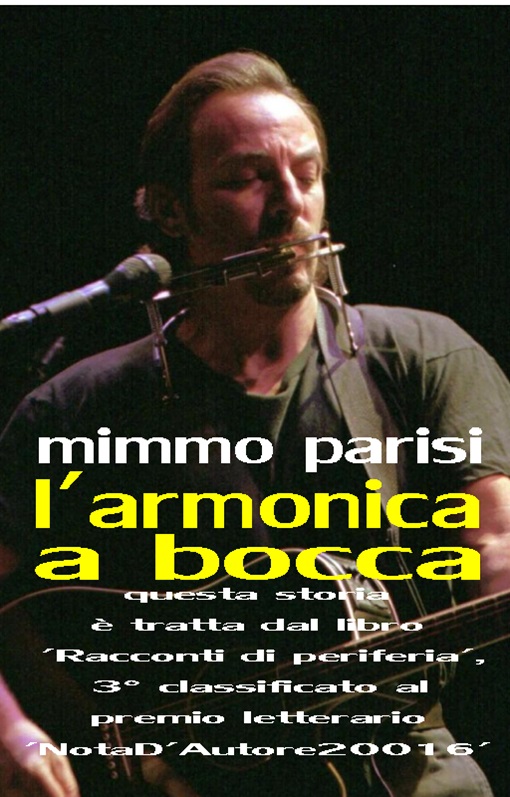

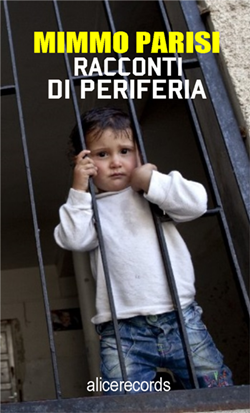

Si inizierà col segnalare la prima delle pubblicazioni cantautorali associate alla pagina scritta. L’autore è popolarissimo, Luciano Ligabue. Del cantautore emiliano si cita il suo “Scusate il disordine”. In questo testo, amore, sesso e musica sono le tre emozioni che saldano la partitura immaginifica di questi racconti folgoranti e misteriosi. “Non odiare me” di Mattia Briga. Dal Lungotevere romano ai canali di Amsterdam, dal primo cd venduto dietro il bancone di un bar alla “notte prima del contratto” con la major, e dagli ingaggi di provincia al set di “Amici”. Mimmo Parisi, nel 2016 ha esordito con una raccolta di storie. Il libro è stato pubblicato con il titolo di “Racconti di periferia”. La ‘periferia’ presente nel titolo, più che un luogo urbano, vuole essere un rimando al mondo ordinario, che gravita e si realizza a fianco dell’universo ‘centrale’ e ideale. E, per concludere, si segnala “La versione di C.”. Il libro è legato alla penna di Cristiano De André. Nelle pagine del figlio di Fabrizio ‘Faber’ c’è vera poesia.

Al Premio sono stati letti, dalla conduttrice Antonella Stratos, gli incipit relativi a ciascuna delle opere più votate dal popolo di internet. Al momento sono undici testi. I libri prescelti dalla giuria on line, (98 le preferenze complessivamente pervenute) ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti all’edizione 2016 del Premio ‘NotaD’Autore’. Inoltre quest’anno, tra tutte le recensioni arrivate per i romanzi partecipanti, c’è stata una menzione speciale per il Concorso che, primo in Italia, ha voluto scegliere la letteratura prodotta dai cantautori. Un modo, questo, per analizzare quanto della letteratura classica passi nelle canzoni, e viceversa.

Per tutti gli appassionati di scrittura cantautorale, ecco gli aggiornamenti dal Premio per cantautori che scrivono anche narrativa. In dirittura di arrivo i lavori per la segnalazione delle opere più significative provenienti dalla penna dei cantautori. Il comitato del Premio “NotaD’Autore2016”, passato quest’anno sul web e diretto come al solito da Mirko Da Milano, sta vagliando le ultime votazioni dei lettori. Il 2016 si è dimostrato foriero di importanti e, soprattutto, interessanti elaborati collegati alla narrativa di marca cantautorale. Appena possibile, saranno indicati gli autori che hanno ricevuto più letture con il classico ‘like’ del linguaggio on line.

Per tutti gli appassionati di scrittura cantautorale, ecco gli aggiornamenti dal Premio per cantautori che scrivono anche narrativa. In dirittura di arrivo i lavori per la segnalazione delle opere più significative provenienti dalla penna dei cantautori. Il comitato del Premio “NotaD’Autore2016”, passato quest’anno sul web e diretto come al solito da Mirko Da Milano, sta vagliando le ultime votazioni dei lettori. Il 2016 si è dimostrato foriero di importanti e, soprattutto, interessanti elaborati collegati alla narrativa di marca cantautorale. Appena possibile, saranno indicati gli autori che hanno ricevuto più letture con il classico ‘like’ del linguaggio on line.

Intanto si vogliono ringraziare le testate che hanno aderito al Premio “NotaD’Autore2016”. Fra le diverse si ricordano ‘Cinepoprock’, ‘Chitarre20’, ‘PoliticaPress’, ‘Tuttorocksound’, ‘Band’.

Il fascino di Dylan Dog, le atmosfere neogotiche, l’impianto surreale, la filosofia esistenzialista che permeavano – e continuano a farlo – le sue storie, coinvolsero un’intera generazione di giovanissimi italiani sospesi tra adolescenza ed età adulta. E convinse, tra l’altro, non pochi di loro a intraprendere o consolidare in maniera professionale i loro percorsi artistici e letterari. Il 26 settembre partiranno le celebrazioni per il trentennale di “Dylan Dog”, serie a fumetti horror-mystery creata dallo scrittore, sceneggiatore e giornalista Tiziano Sclavi per la Sergio Bonelli Editore. La collana, uscita quasi in sordina nel cuore degli anni Ottanta del secolo scorso, si trovò nei suoi primi mesi di vita a fare i conti con vendite che non decollavano, prima di incanalarsi verso un successo deflagrante. All’inizio degli anni Novanta, infatti, “Dylan Dog” poteva contare su quasi un milione di lettori che, mensilmente, si dividevano tra l’acquisto di albi inediti, numeri speciali e ristampe di volumetti esauriti.

A celebrare il detective londinese, vi è anche la partecipazione del sonwriter bolognese, Mimmo Parisi. Il brano che presenta si chiama, “Non sono mica Dylan Dog”. E’ stato pubblicato sugli store digitali, l’11 settembre 2016.

Il rock è anche narrativa. Sono di scena nei web store e da qualche giorno, due nuovi libri che sanno di blues e rock metropolitano. I due narratori rock di questo articolo, sono il popolarissimo Ligabue e il cantautore emergente Parisi. Quest’ultimo, col nome de guerre di Mimmo Parisi, è songwriter fuori dai grandi giri e dedito a una forma cantautorale che predilige la denuncia sociale. Su Luciano non vi è molto da aggiungere che possa ulteriormente segnalare la sua straordinaria figura. Su di lui si sono scritti fiumi di parole. Al limite vale la pena confermare che, nel panorama italiano e tra i cantautori di impronta rock, è forse il personaggio più rappresentativo. Comunque, il tema che interessa in questo frangente, è l’uscita di due libri. Il primo che si cita è “Scusate il disordine” di Luciano Ligabue. Il secondo, va da se, è “Racconti di periferia” di Mimmo Parisi. Pur appartenendo a ‘penne’ abituate al rock, e pertanto contigue negli intenti, pare tuttavia straordinaria la vicinanza tra questi due libri. Sia “Scusate il disordine” di Ligabue, sia “Racconti di periferia” di Parisi sono volumi che usano il racconto come vettore per le invenzioni letterarie degli autori. Pertanto e per forza maggiore, i personaggi che funzionano da attori nei due libri, sono eterogenei: rappresentativi di una società che i due cantautori/scrittori usano come luogo per la loro personale narrazione. I due volumi sono stati pubblicati nello stesso mese: Ligabue il 10 maggio 2016, Parisi il 31 maggio 2016.

(A cura di Lena Biolcati, redattrice Tuttorocksound)

È questa, la sua prima prova da scrittore. Mimmo Parisi, cantautore emiliano, ha presentato in libreria il 31 maggio 2016, “Racconti di periferia”. Il rocker non fa mancare di sicuro la sua voce inconfondibile e originale capace di raccontare un particolare ambiente dell’esistenza: la ‘periferia’. Ogni tanto, sembra suggerire l’autore, serve prendersi una vacanza dalla disciplina che più sovente è praticata, nella fattispecie la musica cantautorale. Quindi, ecco Parisi che butta giù qualche riga che non sia in musica, ma i risultati sono altrettanto validi. Al posto dei canonici 3 – 4 minuti che una canzone permette, l’autore, qui, spazia e regala al lettore il suo particolare sguardo sulla vita e sulla gente. La ‘periferia’ citata poc’anzi vuole essere, secondo il progetto del cantautore bolognese, rappresentativa di quella parte della società che naviga nella quotidianità, nella normalità. Quindi, ‘periferia’ se accostata alla ‘centralità’ delle vite più illuminate e patinate di chi, a ragione o a torto, è stato dal destino portato a essere sotto i riflettori della pagina scritta, o, dei discorsi fatti. Parisi, in quest’opera prima, presenta nella loro tematica ordinaria, e proprio per questo, una capacità di scrittura che ha una forza notevole.

È questa, la sua prima prova da scrittore. Mimmo Parisi, cantautore emiliano, ha presentato in libreria il 31 maggio 2016, “Racconti di periferia”. Il rocker non fa mancare di sicuro la sua voce inconfondibile e originale capace di raccontare un particolare ambiente dell’esistenza: la ‘periferia’. Ogni tanto, sembra suggerire l’autore, serve prendersi una vacanza dalla disciplina che più sovente è praticata, nella fattispecie la musica cantautorale. Quindi, ecco Parisi che butta giù qualche riga che non sia in musica, ma i risultati sono altrettanto validi. Al posto dei canonici 3 – 4 minuti che una canzone permette, l’autore, qui, spazia e regala al lettore il suo particolare sguardo sulla vita e sulla gente. La ‘periferia’ citata poc’anzi vuole essere, secondo il progetto del cantautore bolognese, rappresentativa di quella parte della società che naviga nella quotidianità, nella normalità. Quindi, ‘periferia’ se accostata alla ‘centralità’ delle vite più illuminate e patinate di chi, a ragione o a torto, è stato dal destino portato a essere sotto i riflettori della pagina scritta, o, dei discorsi fatti. Parisi, in quest’opera prima, presenta nella loro tematica ordinaria, e proprio per questo, una capacità di scrittura che ha una forza notevole.Articolo di giorgiaconti

Mimmo Parisi, cantautore hard rock e guitar player, ha annunciato di essere alle prese con la stesura del suo primo libro. Il titolo dell’opera è “Racconti di periferia” ed è costituito da diverse storie eterogenee. “Racconti di periferia” è, quindi, una raccolta alla quale, il cantautore, sta lavorando da alcuni mesi, e che vedono il suo impegno proiettato in territori narrativi inconsueti. Quella di Mimmo Parisi scrittore, è a tutti gli effetti, un esordio letterario. L’autore ha dichiarato: “Mi sono messo a scrivere racconti e mi sono preso una vacanza dalle canzoni, perché quest’ultime, va da se, non hanno lo spazio semantico necessario per realizzare a tutto tondo un tema”. Il volume, che uscirà a breve, ha come leitmotiv la quotidianità nella quale i personaggi esprimono le loro emozioni, i loro sogni, le loro aspettative. Per questo suo primo libro, “Racconti di periferia”, Parisi ha scelto la forma del racconto perché, come osservava l’americano Edgar Allan Poe, è la forma che più si adatta a una scrittura che possa essere fruita mentre si viaggia o mentre si aspetta. Con l’augurio di vedere viaggiatrici e viaggiatori incuriositi dalle storie del libro, si rinvia questa nota informativa, ai prossimi aggiornamenti.

Mimmo Parisi, cantautore hard rock e guitar player, ha annunciato di essere alle prese con la stesura del suo primo libro. Il titolo dell’opera è “Racconti di periferia” ed è costituito da diverse storie eterogenee. “Racconti di periferia” è, quindi, una raccolta alla quale, il cantautore, sta lavorando da alcuni mesi, e che vedono il suo impegno proiettato in territori narrativi inconsueti. Quella di Mimmo Parisi scrittore, è a tutti gli effetti, un esordio letterario. L’autore ha dichiarato: “Mi sono messo a scrivere racconti e mi sono preso una vacanza dalle canzoni, perché quest’ultime, va da se, non hanno lo spazio semantico necessario per realizzare a tutto tondo un tema”. Il volume, che uscirà a breve, ha come leitmotiv la quotidianità nella quale i personaggi esprimono le loro emozioni, i loro sogni, le loro aspettative. Per questo suo primo libro, “Racconti di periferia”, Parisi ha scelto la forma del racconto perché, come osservava l’americano Edgar Allan Poe, è la forma che più si adatta a una scrittura che possa essere fruita mentre si viaggia o mentre si aspetta. Con l’augurio di vedere viaggiatrici e viaggiatori incuriositi dalle storie del libro, si rinvia questa nota informativa, ai prossimi aggiornamenti.

Da quando abbiamo cominciato a usare i social media come delle estensioni di noi stessi (più o meno da sempre) abbiamo anche rivisto il rapporto con l’elaborazione del lutto. In questo sono fondamentali le integrazioni, gli apparati che possiamo usare per far capire al nostro piccolo network cosa significava per noi una tale persona. Insomma, la dimensione collettiva e catartica del lutto celebrata attraverso immagini, foto, disegni, video su YouTube, canzoni su YouTube, qualcosa su YouTube (YouTube è centrale perché ha un flusso di ricerca tale per cui il servizio video di Google è semplicemente il secondo motore di ricerca del mondo dopo – ehm – Google).

Quando è morto David Bowie questa dimensione ha assunto dimensioni evidenti e oggettive. Tutte le nostre timeline (dove per tutte intendo i profili social di quelle poche paia di migliaia di persone interessate alle cose musicali e, più in largo, alle cose culturali) sono state letteralmente invase da David Bowie. Per giorni, quasi per settimane. Sembrava non si ascoltasse, vedesse, fruisse altro che David Bowie. Ed era una celebrazione bellissima: spontanea, addirittura sincera in questi tempi di ostentato cinismo e sopracciglio alzato. Certo, gli algoritmi sono fatti per farci vedere contenuti simili a quelli che postiamo ed è come se avessimo creato un Bowieverso, ma il fenomeno è stato talmente pervasivo da aver occupato davvero per giorni il dibattito (e di solito le “grandi ondate” di opinione durano qualche ora, massimo un giorno).

Quando è iniziata a circolare la notizia della morte di Prince, nella sera del giovedì, abbiamo sperimentato un modo inedito di affrontare la “morte di uno famoso”. Prince, infatti, da luglio 2015 ha rimosso tutto il suo materiale dai servizi di streaming. Niente Spotify; niente Deezer; niente YouTube (solo Tidal, per essere precisi). In questi tempi di ascolto distratto e zapping culturale, l’“artista paranoico per eccellenza” ha deciso – con una mossa degna di Steve Jobs – di avere il controllo assoluto in un mondo in cui sembra tu non possa controllare niente. Un gesto che ha privato milioni di persone che mai si sognerebbero di pagare per la musica di ascoltare, soprappensiero, una versione decente di Purple Rain su Vevo. Un gesto con cui Prince ha anche deciso come essere celebrato. Noi non possiamo postare canzoni di Prince sui social (se non versioni live, video catturati chissà come, versioni cover, video modificati con il pitch, e così via) e questo ha, per certi versi, azzoppato la viralità canonica del lutto. C’è, ma non si vede. Tante parole, tante immagini (come la bellissima copertina del New Yorker che stiamo condividendo tutti), ma poca musica.

È un processo interessante, forse non voluto (anche se da un artista totale come Prince possiamo aspettarci di tutto), con cui la mancanza di canzoni online influisce direttamente sull’elaborazione del lutto. Come se la dimensione collettiva che ritroviamo con fastidiosa frequenza in questo 2016 si svolgesse “in assenza” del protagonista. Controllando la musica, Prince, ha cercato di controllarne il consumo, la fruizione e l’esperienza che ne fanno i fan. Come se la “morte” fosse semplicemente una cosa come un’altra, un impiccio da non sacralizzare per tornare a occuparsi di altro di molto più importante.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario